La Coordination Nationale du Réseau des Médias Africains pour la Promotion de la Santé et de l’Environnement...

Infos Santé

Le 28 octobre 2025, Dakar, capitale du Sénégal, a ouvert ses portes à la 8ème édition du...

La salle Madinba 1 de l’hôtel Golden Tulip Le Diplomate de Cotonou a abrité, le vendredi 26...

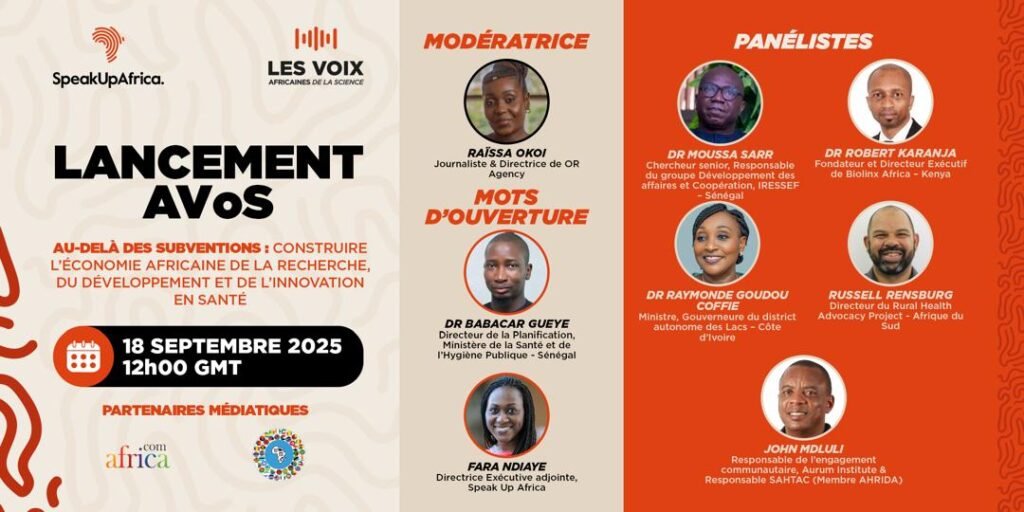

Le Jeudi 18 septembre 2025 marque le lancement officiel de la deuxième édition des Voix Africaines de la...

Face à une crise mondiale du financement de la santé d’une ampleur inédite, marquée par des réductions...

« J’ai eu un Post doc à l’université catholique de Louvain, où j’étais quand Harvard avait lancé son...

Longtemps entourées de silence, de gêne et parfois même de stigmatisation, les menstrues restent encore aujourd’hui un...

Alors que s’achève la Semaine mondiale de l’allaitement maternel (1er-7 août), un constat persiste : pour de...

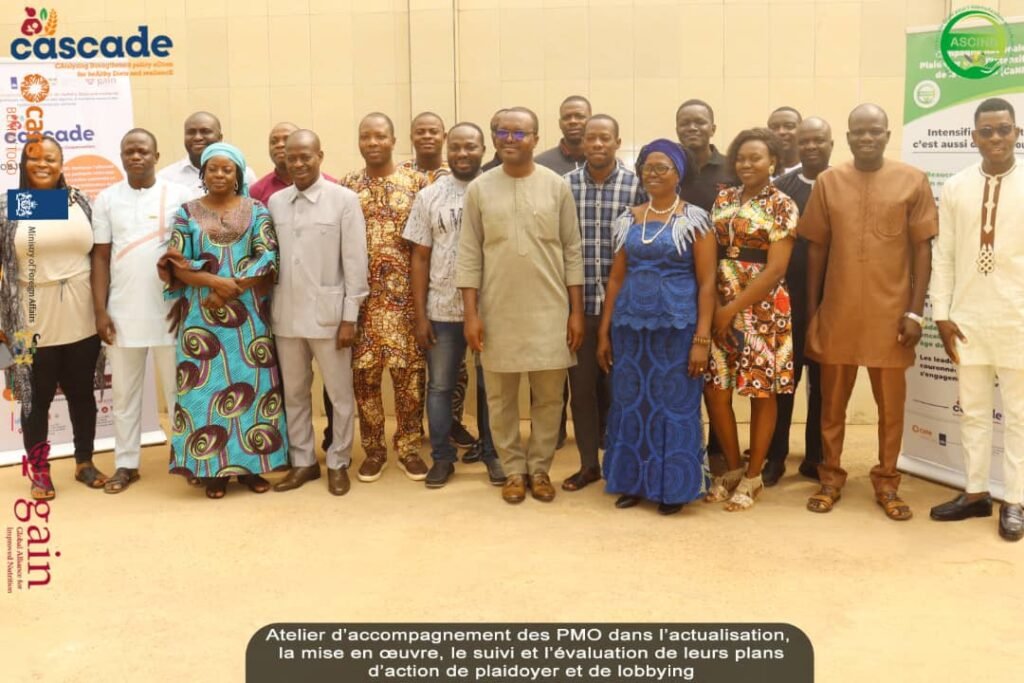

Dans le cadre du projet CASCADE (Catalyzing Strengthened Policy Action for Healthy Diets and Resilience), l’Alliance de...

La ville de Covè abrite l’atelier de l’Alliance de la Société Civile pour l’intensification de la Nutrition...

« Quand j’ai eu mes premières règles, ma grand-mère m’a dit de ne pas toucher aux repas...

Malabo le 7 juillet 2025. L’adoption en février dernier, de la Convention de l’Union Africaine sur l’Élimination...

À l’initiative de la Clinique Les Mélodies, un atelier spécial parents d’enfants autistes s’est tenu dans la...

L’une des habitudes qui s’installent progressivement dans le quotidien des communautés des départements du Couffo, de l’Ouémé...

Lutte contre le VIH : une réforme législative attendue pour garantir les droits et l’accès aux soins

Réunis depuis le lundi 30 juin 2025 à Grand-Popo, des députés des commissions permanentes de l’Assemblée nationale,...