Initiative « Zéro Palu! Les entreprises s’engagent » : un modèle de responsabilité sociale des entreprises en Afrique

Le 28 février 2024, le Réseau des Médias Africains pour la Promotion de la Santé et de l’Environnement (REMAPSEN) a organisé un webinaire sur l’initiative « ZERO PALU : LES ENTREPRISES S’ENGAGENT ». L’événement a permis à M. James Wallen, responsable de l’équipe palu de Speak UP Africa, et à Mme Elisa Debordes, Directrice des Opérations de la Fondation Ecobank, de présenter l’engagement des entreprises dans la lutte contre cette maladie en Afrique.

Face aux journalistes d’Afrique, les deux intervenants ont expliqué le rôle important des entreprises dans cette lutte, souvent perçues comme des entités uniquement intéressées par le profit. Cependant, il est important de comprendre que les entreprises sont également touchées directement et indirectement par le paludisme. Cette maladie affecte les employés, créant des absences au travail et des pertes de productivité, ainsi que les clients, entraînant des réductions d’épargne et des pertes d’emploi.

Selon Mme Elisa Debordes, malgré les efforts mondiaux, l’OMS a enregistré 249 millions de cas de paludisme en 2022, dont 94% en Afrique subsaharienne, entraînant 608 000 décès. Face à cette réalité, M. James Wallen souligne que les bailleurs traditionnels ne sont pas prêts à augmenter massivement leurs contributions, et les gouvernements africains manquent de flexibilité budgétaire pour combler ces lacunes. Ainsi, les entreprises ressentent une responsabilité sociale et souhaitent être parties prenantes de la résolution des problèmes de développement social et économique sur le continent.

Pour répondre à cet appel, les entreprises proposent des solutions scientifiques, cliniques et financières. Cela inclut l’investissement dans la recherche et le développement de nouveaux outils de lutte contre le paludisme, la fourniture d’un accès aux traitements et aux moustiquaires imprégnées d’insecticide, ainsi que la mobilisation des ressources financières.

À ce jour, les résultats de l’initiative sont prometteurs : 10 champions engagés, 6 millions de dollars mobilisés en contribution financière et en nature, et la participation de 60 entreprises contributrices.

Dans un contexte où le paludisme reste une menace persistante en Afrique, l’implication active des entreprises dans la lutte contre cette maladie est indispensable pour atteindre l’objectif d’une Afrique sans palu.

Pour rappel, l’initiative « Zéro Palu! Les entreprises s’engagent » a été lancée en juillet 2020. Elle vise à mobiliser les entreprises du secteur privé national pour contribuer à l’élimination du paludisme d’ici 2030. Dotée d’un fonds catalytique de 60 millions de FCFA par pays, fourni par Ecobank, cette initiative s’étend sur une période initiale de mise en œuvre allant de 2020 à 2024.

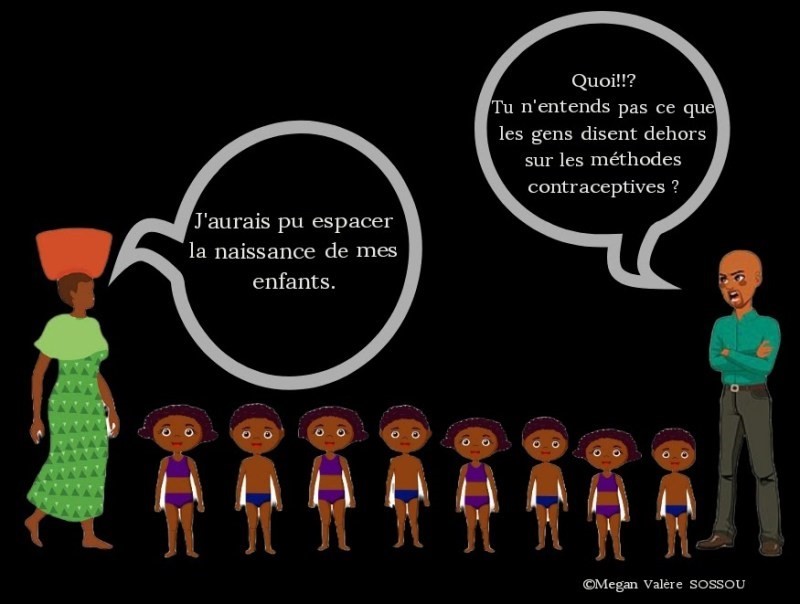

Megan Valère SOSSOU