Alerte en Afrique de l’Ouest et Centrale : Insécurité alimentaire au plus haut niveau en une décennie

Une récente étude des Nations Unies a révélé une situation alarmante en Afrique de l’Ouest et Centrale, où l’insécurité alimentaire aiguë atteint son niveau le plus élevé en une décennie. Cette expansion inquiétante de l’insécurité alimentaire touche particulièrement les pays côtiers et les régions en conflit du Burkina Faso et du Mali, ce qui entrave considérablement les efforts d’aide humanitaire.

Selon l’analyse basée sur le Cadre harmonisé de mars 2023, environ 45 000 personnes dans la région du Sahel seront confrontées à des niveaux de faim catastrophiques, se situant juste avant le seuil de la famine. Parmi elles, 42 000 se trouveront au Burkina Faso et 2 500 au Mali. Les facteurs combinés, tels que les conflits, les impacts climatiques, la pandémie de COVID-19 et les prix élevés des denrées alimentaires, exacerbent la faim et la malnutrition.

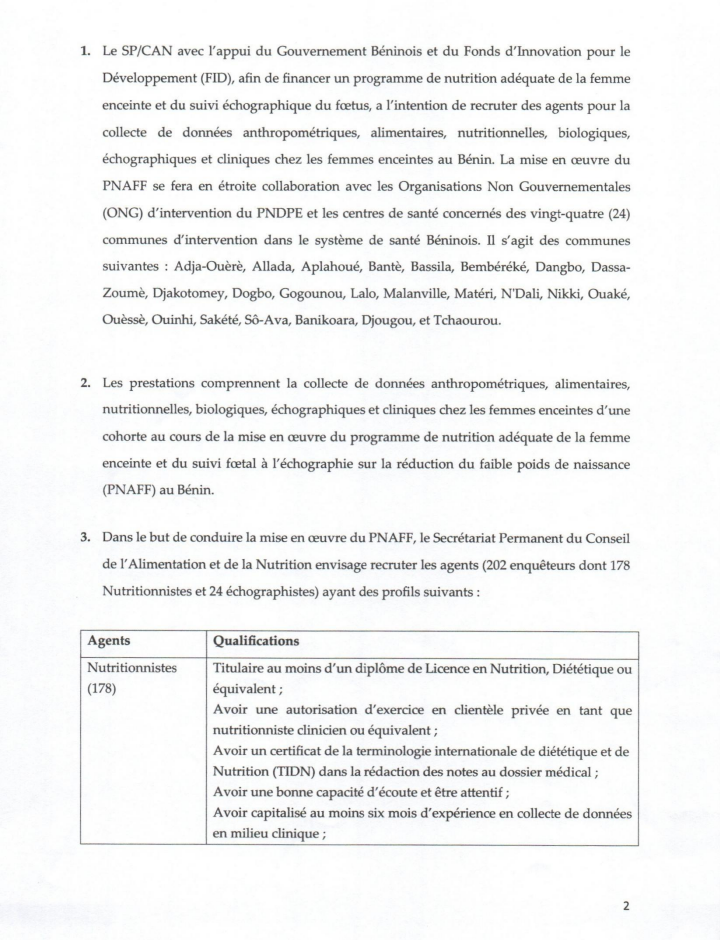

Cette détérioration de la sécurité alimentaire se traduit également par une augmentation significative de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans en cette année 2023, avec une hausse de 83% par rapport à la moyenne de la période 2015-2022. Environ 16,5 millions d’enfants seront touchés, dont 4,8 millions souffriront de formes sévères débilitantes. Les incidents de sécurité dans la région, en hausse de 79% entre 2019 et 2023, provoquent des déplacements massifs de population, perturbant l’accès aux terres agricoles et aux ressources nécessaires.

Malgré une amélioration des précipitations en 2022, l’accès et la disponibilité des denrées alimentaires restent préoccupants. La région dépend toujours des importations alimentaires nettes, mais la dépréciation monétaire et l’inflation élevée font grimper les coûts d’importation. De plus, des défis économiques et fiscaux entravent les initiatives visant à stimuler la production alimentaire locale.

Face à cette crise, les organisations internationales lancent un appel à une action collective. Il est impératif d’investir dans le renforcement des capacités des communautés à faire face aux chocs et de promouvoir des solutions locales et durables pour la production, la transformation et l’accès aux denrées alimentaires, en particulier pour les groupes vulnérables.

Les partenaires humanitaires, de développement et le secteur privé sont également sollicités pour soutenir les gouvernements nationaux dans l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les programmes doivent englober des systèmes de santé, d’eau, d’assainissement et d’hygiène, ainsi que des initiatives de protection sociale ciblant les femmes et les jeunes enfants. De plus, les partenariats doivent contribuer à la prévention et au traitement de la malnutrition infantile tout en abordant les défis liés au climat et à la durabilité des ressources naturelles.

En conclusion, la crise alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest et Centrale exige une réponse urgente et collective pour atténuer les effets dévastateurs de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition dans la région. Les enjeux sont considérables, mais ensemble, nous pouvons apporter un changement significatif et offrir un avenir meilleur aux populations touchées.

Megan Valère SOSSOU