Le Geres rassemble les acteurs privés pour anticiper sur le Chaos à travers le projet 3R (Réduire,...

Ancien ministre de la Santé du Mali et ancien directeur exécutif de l’ONUSIDA, Dr Michel Sidibé a...

Dans la commune de Bohicon et de Toffo, un projet croise santé, équité et entrepreneuriat pour offrir...

À la veille de la Journée internationale de tolérance zéro aux mutilations génitales féminines (MGF), un appel...

À la veille de la Journée mondiale de lutte contre les Maladies Tropicales Négligées (MTN), un message...

Formez-vous aux politiques et programmes de santé sexuelle et reproductive avec un master international 100 % en...

Trente jeunes activistes et journalistes béninois se sont réunis en janvier 2026 à l’hôtel Le Doppel de...

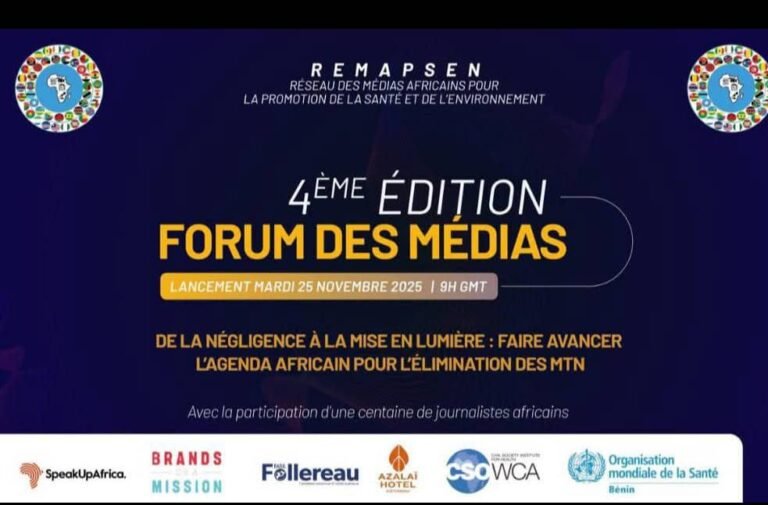

À l’issue du 4e Forum des Médias Africains sur les Maladies Tropicales Négligées (MTN), les participants ont...

Le 4e Forum des médias du REMAPSEN a ouvert ses portes ce jeudi à Cotonou sur un...

L’ONG Save Our Planet a officiellement lancé ce jeudi à N’Dali le projet de Jardins botaniques communautaires...

4e Forum des Médias sur les MTN : Les plaies invisibles de l’Afrique appellent à une réponse urgente

À l’occasion du lancement de l’édition 2025-2026, les leaders d’opinion rappellent le rôle capital des médias pour...

La commune de Covè a accueilli, décembre dernier, un atelier d’envergure consacré au partage des résultats de...

Au sortir de l’atelier de partage des résultats du dépistage de la malnutrition dans les communes du...

La gestion des eaux usées et des boues de vidange domestiques reste l’un des plus grands défis...

Ce mercredi 24 décembre 2025, la salle de réunion de la mairie de Bohicon a servi de...