« Quand j’ai eu mes premières règles, ma grand-mère m’a dit de ne pas toucher aux repas familiaux et de ne pas saluer les hommes de la maison le matin en premier. Ce serait porter de la malchance à eux. J’avais douze ans. Je me suis sentie sale, rejetée. » Chantal, 17 ans, élève à Dogbo.

Au Bénin, comme dans de nombreuses sociétés africaines, les menstruations demeurent un sujet profondément tabou. Enracinées dans des croyances culturelles et des normes patriarcales, elles alimentent des violences symboliques, des discriminations sourdes mais bien réelles, et parfois même l’exclusion sociale ou scolaire des femmes et jeunes filles. Dans un pays où plus de 49 % de la population est féminine (INSAE, 2023), ce silence pèse lourd.

Dans plusieurs localités, notamment rurales, les règles sont encore perçues comme impures. Une femme réglée ne doit pas s’approcher des autels familiaux, cuisiner, ni même entrer dans certaines pièces de la maison. « Dans notre tradition familiale, une femme en période menstruelle ne doit pas participer aux cérémonies rituelles, ni même toucher s’approcher de leurs maris, au risque de fâcher les ancêtres. » dixit Degbo Hounwanou à Dogbo.

Dieu juge-t-il le cœur ou le corps ?

À ces croyances culturelles s’ajoutent des interprétations religieuses qui perpétuent la mise à l’écart des femmes pendant leurs menstrues. « Pendant mes règles, je ne touche pas le Coran et je ne prie pas. C’est comme si je devais disparaître pendant quelques jours… Nous les femmes devrons rester moins visible », a raconté Faouziath Kora., fidèle musulmane à Parakou.

Un témoignage personnel qui reflète une compréhension largement partagée parmi les fidèles, fondée sur les prescriptions religieuses. Alassane Omar, jeune musulman fervent, précise, « Une femme qui voit ses menstrues au cours de la période du ramadan doit immédiatement arrêter son jeûne car le jeûne ne sera pas valide. Dès que ceux-ci prennent fin, elle doit faire les grandes ablutions avant de reprendre la prière et le jeûne. »

Cette interprétation est également partagée par certains responsables religieux, qui en rappellent les fondements doctrinaux. Abdoulaye Seidou Aliou, imam de la mosquée Abdou Imorou de Parakou, confirme « Les menstrues dans l’islam sont considérées comme des impuretés. […] C’est un moment de pudeur. Il faut qu’elles s’abstiennent, il faut qu’elles se protègent et ne pas montrer qu’elles sont en menstrues. »

Mais les croyances et interdits liés aux menstruations ne sont pas l’apanage de l’islam. Dans d’autres confessions religieuses, les femmes sont elles aussi confrontées à des restrictions. Du côté des chrétiens, les pratiques sont tout aussi parfois excluantes, comme en témoigne une fidèle de l’Église du Christianisme céleste, « On nous refuse d’entrer au temple pendant nos menstrues car disent-ils nous sommes impures. […] Nous n’avons pas les mêmes droits que les hommes devant Dieu. »

Une position que certains leaders chrétiens revendiquent, en s’appuyant sur les textes religieux anciens. « Le Prophète Pasteur Fondateur Samuel Oschoffa a recommandé aux femmes de se tenir à distance des temples et objets sanctifiés durant toute la durée de leurs menstrues. Ce sont des règles héritées des textes anciens dont le livre de Lévitique 15 verset 19 – 30 », a rapporté Osias Togbe, responsable paroissial d’une Église Céleste.

Des violences silencieuses mais pernicieuses

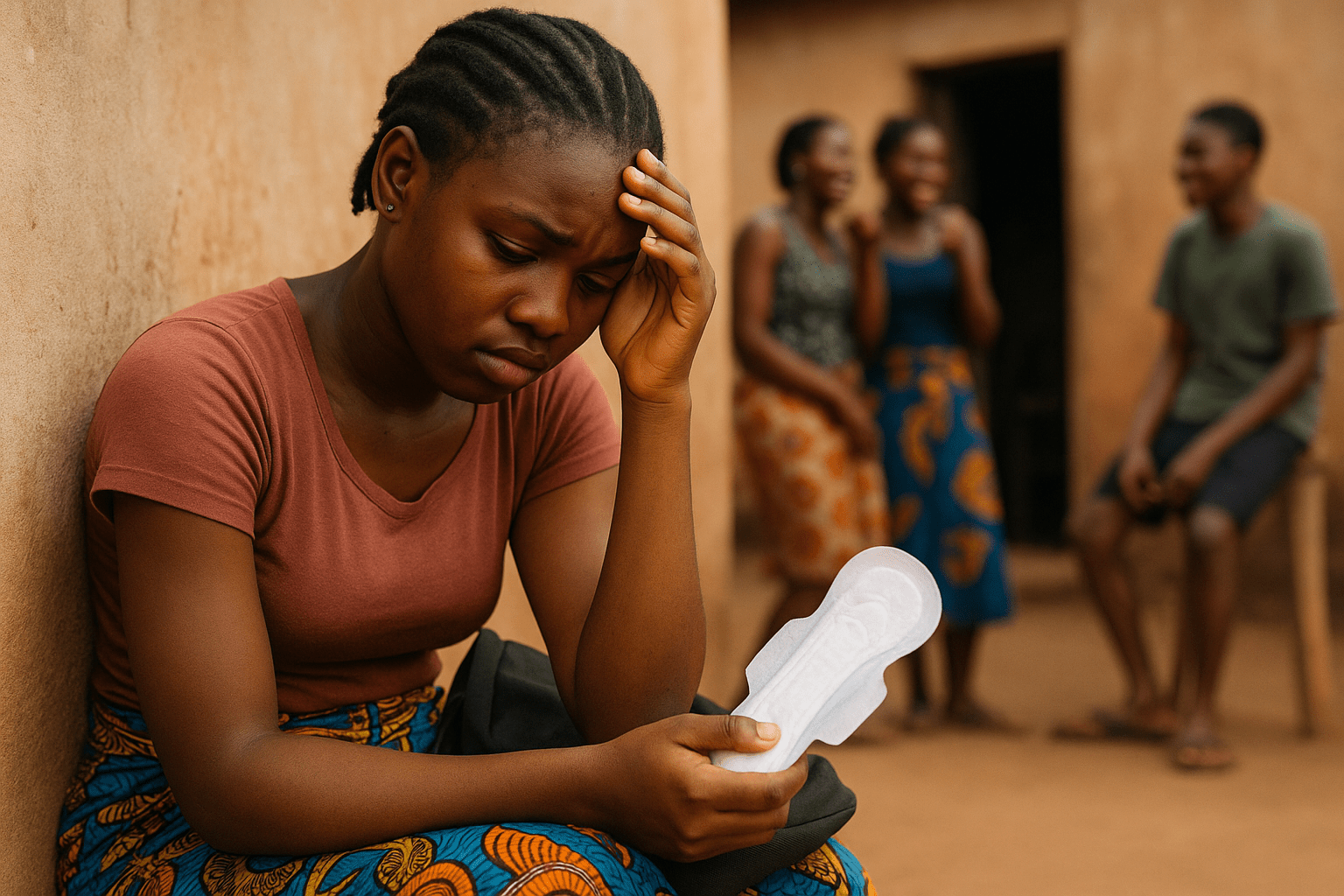

Toutes ces croyances renforcent l’idée que les règles sont sales, honteuses. Dans la société béninoise, nombreux euphémismes sont employés pour éviter de prononcer le mot « menstruation » : « période rouge », « période de souillure », etc. Ce conditionnement culturel pèse lourdement sur les jeunes filles. C’est ce que révèle le témoignage poignant de Christelle, 15 ans, élève à Parakou, moquée après une tâche de sang sur sa jupe, « J’ai fui l’école pendant une semaine. Je n’avais plus envie d’y retourner. »

Au-delà du rejet personnel, c’est l’accès même à l’éducation qui est mis à mal pour de nombreuses jeunes filles. Selon l’UNICEF (2022), 1 fille béninoise sur 5 manque l’école pendant ses règles, faute de produits hygiéniques ou d’installations sanitaires adaptées. Selon Action Education en 2023, 15% des filles sont absentes chaque mois dans certaines communes comme Adjarra, Avrankou et Porto-Novo en raison des tabous liés aux menstrues.

L’UNESCO estimait déjà en 2014 que 10 % des filles en Afrique subsaharienne manquaient l’école pendant leurs règles. Pour Hermyone Adjovi, présidente de l’ONG Mata-Yara, « Les répercussions se ressentent directement aussi bien sur les résultats scolaires, sur la façon dont elles considèrent leur corps et sur l’image que les garçons et les hommes se construisent du corps de la femme. »

Un constat partagé sur le terrain éducatif, comme l’indique Euphrem Houemagnon, Censeur d’un collège à Parakou, « Nous avons eu des cas de jeunes filles qui demandaient à rentrer chez elles en urgence. Parfois, elles n’avaient rien pour se protéger. C’est un problème sanitaire et social. »

Le secteur médical, lui aussi, plaide pour un changement de regard sur les menstruations. « Il n’y a pas de quoi stigmatiser les femmes à cause de leurs menstrues. […] C’est cela qui montre que la fille est en bonne santé et est fertile. […] Il faut éviter les tabous parce que la menstruation prépare à la vie sexuelle, à la fécondation », affirme Esther Agbo Sokémahou, sage-femme, spécialiste en santé sexuelle et reproductive au CNHU.

Des voix féminines qui refusent de se taire

Face à ces multiples défis, des actions de sensibilisation voient le jour. Des organisations se mobilisent pour informer, éduquer et déconstruire les tabous. « La stigmatisation entourant la menstruation et l’hygiène menstruelle est une violation de plusieurs droits humains […] le droit à la non-discrimination, à l’intégrité corporelle, à la santé, à la vie privée. » Dr. Jyoti Sanghera, Bureau du Haut-Commissariat aux Droits Humains

La jeunesse s’empare aussi du sujet. À Parakou, du 21 au 24 mai 2025, la Fondation des Jeunes Amazones pour le Développement (FJAD), des jeunes activistes comme Marie-Therese Benedicta Aloakinnou et Edwige Binazon ont renforcé les capacités de leurs membres sur la dignité menstruelle à travers l’initiative Menstrues’Actions 4Dignity. Selon elles, parler de la dignité menstruelle signifie aller au-delà du biologique pour poser un regard humain et social sur les menstrues. C’est refuser que les menstrues soient une gêne, fardeau ou un silence imposé. C’est pourquoi, il est grand temps de déconstruire les normes établies pour permettre aux menstruations d’être perçues comme visibles, respectables et libérées de toute stigmatisation ont-elles affirmé.

Sur le plan institutionnel, les autorités reconnaissent l’urgence d’agir, même si les moyens restent insuffisants. Le Ministère de la Santé du Bénin, en partenariat avec l’éducation, les affaires sociales, les ONG et les organisations régionales, a mis en place une stratégie structurée autour de la Gestion de l’Hygiène Menstruelle pour briser le tabou en milieu scolaire et communautaire. En œuvrant pour le vote de la loi sur l’hygiène publique avec une mention spéciale pour l’hygiène menstruel, le ministère de la santé et les acteurs de la société civile s’engagent à transformer les menstruations d’un tabou en levier de santé publique, d’égalité des sexes sans stigmatisation.

Une éducation à revoir d’urgence

Face à la persistance des tabous et des discriminations liés aux menstrues, l’éducation apparaît comme un levier essentiel de transformation. Euphrem Houemagnon, Censeur d’un collège à Parakou, propose « Il faut ramener les cours de la reproduction humaine en classe de sixième. […] Il faut sensibiliser fille et garçon pour réduire les stigmatisations. […] Il faut aussi penser à mettre en place des structures d’écoute. »

Dans le même élan de remise en question des normes établies, certaines voix religieuses appellent à plus de tolérance et d’humanité. Pour Osias Togbe de l’Église du Christianisme Céleste, il est possible de réfléchir à une approche non discriminante mais la religion demeure la religion.

Longtemps tues, les règles continuent de s’accompagner de pratiques discriminatoires au Bénin, souvent justifiées par la tradition ou la foi. Pourtant, leurs impacts sont bien réels : déscolarisation partielle, atteinte à l’estime de soi, marginalisation sociale. Si des initiatives émergent pour briser le silence et changer les perceptions, le chemin reste long. Faut-il continuer à taire les menstrues ou les considérer enfin comme une réalité naturelle, digne d’attention et de respect ?

Megan Valère SOSSOU

Share this content: