Une tribune de Dr. Paulin Basinga sur l’élimination de l’onchocercose au Niger Dans un petit village de...

Infos Santé

Pour pallier le casse-tête de la maîtrise des tours de garde puis les promenades inutiles et stressantes...

Tribune : Ensemble pour mettre fin aux violences à l’égard des femmes et des filles en Afrique...

Du 30 janvier au 1er février derniers, une trentaine de journalistes ivoiriens ont participé à un atelier...

La salle de réunion du cabinet du ministère de la Santé a abrité, ce jeudi 30 janvier...

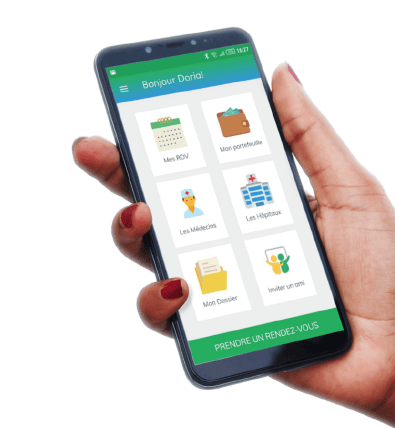

« Go médical », une application de prise de rendez-vous et de gestion des dossiers médicaux facilite les soins...

Dans le cadre de ses projets « Assurance qualité et maîtrise financière des systèmes agroécologiques paysans »...

Après le succès de sa première phase, le projet de lutte contre les grossesses précoces et à...

Tout comme la communauté internationale, l’ONUSIDA pleure la perte de Patrick Atangana Fouda, un activiste exceptionnel et...

Le mardi 10 décembre 2024, une cérémonie de remise de matériels, équipements et produits de santé d’une...

Le Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l’environnement (REMAPSEN) a tenu...

Une délégation de l’ACPB a été invitée à la célébration des 10 ans d’existence du centre Canna...

La 77e Assemblée mondiale de la santé (WHA77), qui se tient Genève du 27 mai au 1er...

Lancé il y a un mois, le projet « Protection des jeunes filles contre les grossesses précoces...

Dr. Ibrahima Socé Fall est candidat au poste de Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique. Une candidature...